Quels sont les inconvénients du photovoltaïque en 2025 ? (Et comment les contourner sans perdre en rentabilité)

Le photovoltaïque en 2025 n’est pas exempt de limites : coût initial, intermittence, maintenance et contraintes administratives existent bel et bien. Mais chacune d’elles dispose aujourd’hui de solutions concrètes : baisse du prix des équipements, batteries accessibles, démarches simplifiées, et filière de recyclage performante. Face à un prix de l’électricité en hausse constante, ces “inconvénients” deviennent des paramètres de choix éclairé, non des freins. En résumé, le solaire reste une technologie mature, rentable et perfectible — un investissement intelligent à condition d’être bien préparé, bien accompagné et bien dimensionné.

Des questions ? Remplissez notre formulaire

Pour vous aider à mieux comprendre les inconvénients du solaire, voici le plan complet de notre article :

En résumé

TEMPS DE LECTURE : 4MIN

Le photovoltaïque apparaît en 2025 comme une solution énergétique incontournable, à la fois écologique et économique.

Mais, comme toute technologie, il présente aussi des limites : investissement initial élevé, dépendance à l’ensoleillement, maintenance nécessaire et cadre administratif parfois complexe.

La bonne nouvelle, c’est que ces inconvénients du photovoltaïque sont aujourd’hui mieux maîtrisés.

Les coûts d’installation ont nettement diminué, les batteries de stockage sont plus accessibles, et les démarches administratives se sont simplifiées. La filière de recyclage, quant à elle, a gagné en efficacité.

En somme, le solaire reste une énergie rentable et pérenne, à condition d’être bien préparé, bien accompagné et bien dimensionné. C’est un investissement intelligent, qui continue de gagner en performance année après année.

Investissement initial : un des inconvénients du photovoltaïque, mais vite rentabilisé

Un coût d’installation encore élevé mais maîtrisable

Installer des panneaux solaires reste un investissement conséquent pour un particulier. En 2025, il faut compter entre 6 000 et 12 000 € TTC pour une installation résidentielle classique de 3 à 6 kWc, et jusqu’à 15 000 € pour des puissances supérieures. Ce budget inclut la fourniture, la pose, le raccordement et l’onduleur. Ce coût initial peut décourager certains foyers, surtout quand les aides sont perçues comme complexes ou partielles. Pourtant, il faut replacer cet investissement dans sa durée de vie réelle : 25 à 30 ans. En rapportant le coût global à la production totale, le prix du kilowatt solaire devient largement inférieur au tarif du réseau. Autrement dit, le frein financier est réel, mais il reste temporaire — car une fois amorti, le système produit de l’énergie quasi gratuite pendant deux décennies supplémentaires.

👉 Le coût de départ fait donc partie des inconvénients du photovoltaïque les plus souvent cités, mais il s’amortit naturellement sur le long terme.

Rentabilité du photovoltaïque : un équilibre à atteindre sur le long terme

La rentabilité du photovoltaïque ne se mesure pas à court terme, mais sur l’ensemble de son cycle de vie. En moyenne, un projet résidentiel atteint son point d’équilibre entre 8 et 10 ans, selon la consommation, l’orientation du toit, le taux d’autoconsommation et les aides obtenues. Dans certains cas (petites installations, faible consommation, revente totale), la période d’amortissement peut s’allonger à 12 ans. Mais ce délai reste raisonnable face à la durée de vie du matériel.

Ce qu’il faut surtout comprendre, c’est que la rentabilité dépend autant du bon dimensionnement que du comportement du foyer. Un usage intelligent — faire tourner les appareils pendant les heures de production, piloter sa consommation, entretenir régulièrement son système — permet d’améliorer les performances de 15 à 25 %. Même si l’investissement est élevé, il reste l’un des plus rentables à long terme, avec un rendement moyen de 8 à 11 % par an, supérieur à de nombreux placements financiers classiques.

C’est donc un inconvénient du photovoltaïque relatif, puisqu’il s’efface dans le temps grâce aux économies générées.

Production intermittente : un frein du photovoltaïque lié au soleil

Des performances solaires variables : un des inconvénients du photovoltaïque liés à l’ensoleillement

La production d’électricité solaire dépend logiquement du soleil — et donc des conditions climatiques. En cas de journées nuageuses ou hivernales, la production diminue, parfois de 30 à 40 % par rapport à la moyenne estivale.

Cette saisonnalité est particulièrement visible dans les régions du nord et de l’est de la France, où les heures d’ensoleillement chutent de novembre à février. Cependant, en Nouvelle-Aquitaine, l’impact reste limité : la région bénéficie d’un ensoleillement annuel de 1 200 à 1 350 heures, bien supérieur à la moyenne nationale. Les pertes hivernales sont donc compensées par la surproduction estivale.De plus, les technologies actuelles atténuent cette intermittence : les panneaux à haut rendement (TOPCon, HJT, IBC) conservent une performance élevée même par lumière diffuse, et les micro-onduleurs permettent de tirer parti de la moindre luminosité.Oui, le solaire dépend du soleil — mais en 2025, il dépend moins du beau temps qu’avant.

La variabilité de production reste un des inconvénients du photovoltaïque, mais elle est désormais très bien gérée.

Stockage et raccordement : des solutions face aux limites du photovoltaïque

Le solaire n’est pas une énergie “dispatchable” : on ne peut pas la produire à la demande. C’est pourquoi toute installation doit être reliée au réseau ou équipée d’un système de stockage. Cette contrainte, souvent perçue comme un inconvénient, est en réalité une opportunité de flexibilité. La plupart des foyers pratiquent l’autoconsommation partielle avec revente du surplus, une formule qui combine autonomie et stabilité.

Pour ceux qui consomment principalement le soir, les batteries physiques (5 à 7 kWh) coûtent aujourd’hui entre 3 500 et 5 000 € et permettent de porter l’autoconsommation à 80-85 %. Les batteries virtuelles, de plus en plus répandues, offrent une alternative économique : votre surplus est crédité sur un compte d’énergie numérique que vous pouvez “récupérer” plus tard, sans achat de matériel, moyennant 5 à 10 €/mois.

Ces solutions n’éliminent pas totalement la dépendance au réseau, mais elles la maîtrisent intelligemment. Aujourd’hui, le stockage n’est plus un frein, mais un levier d’optimisation énergétique — une réponse directe aux inconvénients du photovoltaïque liés à l’intermittence.

Fiabilité du matériel : comment réduire les inconvénients techniques du photovoltaïque

Le phénomène PID : une dégradation désormais mieux contrôlée

Le phénomène de PID (Potential Induced Degradation) désigne une perte de performance causée par des tensions électriques internes entre les cellules et la structure métallique.

Sur les panneaux des anciennes générations, cette dégradation pouvait atteindre 20 à 30 % en quelques années.En 2025, les fabricants ont largement corrigé ce défaut grâce à des encapsulants polymères améliorés et des cellules mieux isolées électriquement. Ce type d’usure, autrefois courant, faisait partie des principaux inconvénients du photovoltaïque, mais il est désormais beaucoup mieux maîtrisé. Le PID reste possible dans des environnements extrêmes (toits plats très humides, zones salines), mais il est désormais rare sur les installations résidentielles modernes. Un bon choix de matériel (panneaux certifiés IEC 62804) et une mise à la terre adaptée suffisent à l’éviter.

Onduleur et entretien : anticiper l’usure, un autre inconvénient du photovoltaïque

L’onduleur est souvent décrit comme le cœur battant d’une installation solaire — c’est lui qui convertit l’électricité produite par les panneaux pour la rendre utilisable dans le logement. C’est aussi la pièce la plus exposée à l’usure, car elle travaille en continu et supporte la chaleur, les surtensions et les cycles de charge quotidiens. Cet aspect technique fait partie des inconvénients du photovoltaïque à connaître avant l’installation.

Les onduleurs centralisés, encore majoritaires, durent en moyenne 10 à 12 ans avant de nécessiter un remplacement (comptez 800 à 1 200 €). Les micro-onduleurs, plus récents, offrent une meilleure fiabilité et des garanties jusqu’à 25 ans, tandis que les optimiseurs de puissance améliorent la production panneau par panneau mais multiplient les composants électroniques, donc les points de défaillance potentiels.

Dans tous les cas, un contrôle technique tous les 3 à 4 ans et une bonne ventilation du matériel permettent d’allonger la durée de vie et d’assurer un rendement stable sur le long terme.

Réglementation solaire : un des inconvénients du photovoltaïque encore présents en 2025

Des démarches simplifiées mais toujours exigeantes

Le cadre administratif du photovoltaïque s’est simplifié, mais reste parfois laborieux pour les particuliers. Il faut compter en moyenne 3 à 6 mois entre la signature du devis et la mise en service, le temps d’obtenir :

– la déclaration préalable de travaux,

– le raccordement Enedis,

– le contrat EDF OA,

– et l’enregistrement sur le portail France Rénov’ pour les aides.

Ces étapes sont désormais centralisées et réalisables en ligne, mais demandent rigueur et accompagnement. Les installateurs qualifiés RGE prennent souvent en charge la majorité du dossier, ce qui réduit la complexité pour le particulier. Cependant, les procédures restent néanmoins un des inconvénients du photovoltaïque les plus fréquemment cités par les porteurs de projet.

Des aides publiques plus ciblées, mais toujours accessibles

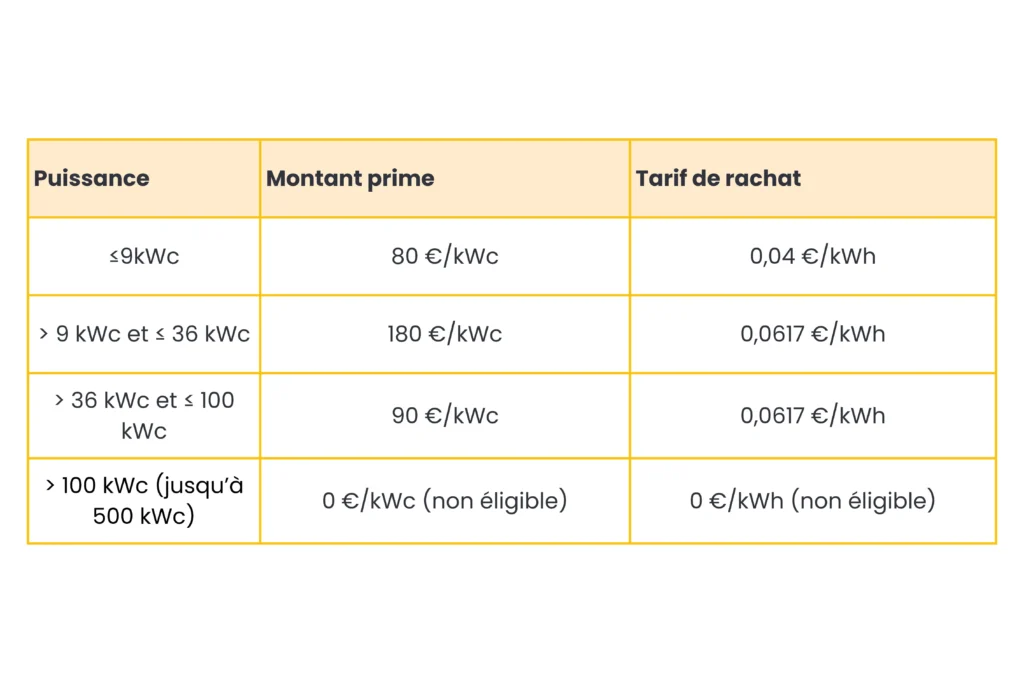

Voici les montants de la prime à l’auto-consommation au 4e trimestre 2025 :

Montants indicatifs de la prime à l’autoconsommation pour installations photovoltaïques (<kWc) — barème fixé chaque trimestre par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Pour consulter les montants actualisés selon votre date de raccordement, rendez-vous sur la page du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

En 2025, les aides existent toujours, mais elles sont plus ciblées. La prime à l’autoconsommation a été réduite à 80 €/kWc, et le rachat du surplus plafonné à 0,04 €/kWh. La TVA à 5,5 % s’applique uniquement aux installations ≤ 9 kWc intégrant un EMS et des panneaux bas carbone.

Ces conditions peuvent sembler restrictives, mais elles encouragent surtout les projets plus qualitatifs et durables. Résultat : moins d’effet d’aubaine, mais plus de fiabilité et de performance sur le long terme. Un inconvénient du photovoltaïque pour certains, mais un gage de sérieux pour d’autres.

Recyclage et environnement : des inconvénients du photovoltaïque désormais maîtrisés

Fabrication énergivore : un impact parmi les inconvénients environnementaux du photovoltaïque

Aucun panneau solaire n’est “zéro carbone”. Sa fabrication — extraction du silicium, fusion, découpe, assemblage, transport — demande de l’énergie. Mais ce bilan est vite compensé : en moins de 3 ans, un panneau rembourse toute l’énergie nécessaire à sa production, et en produit jusqu’à 10 fois plus sur sa durée de vie. Les usines européennes tendent désormais à réduire leur empreinte carbone, en privilégiant le silicium recyclé et les procédés basse température.

Recyclage des panneaux photovoltaïques : une filière exemplaire en 2025

La filière de recyclage s’est largement structurée. En France, l’organisme Soren (ex-PV Cycle) assure la collecte et le traitement des panneaux arrivés en fin de vie. Le taux de recyclabilité dépasse 90 %, grâce à la récupération du verre, de l’aluminium et du silicium.Les usines, comme celle de Veolia à Rousset, recyclent déjà plus de 4 000 tonnes de panneaux par an, et de nouvelles capacités se développent. Les volumes resteront maîtrisables jusqu’à la fin de la décennie, le grand afflux de panneaux usagés n’étant attendu qu’à partir de 2035. Le défi ne sera donc pas technique, mais logistique — et la filière s’y prépare activement. Ainsi, parmi les inconvénients du photovoltaïque, l’impact environnemental est celui qui connaît aujourd’hui les solutions les plus efficaces.

FAQ – Les questions les plus fréquentes sur les limites du photovoltaïque en 2025

Vous avez encore des doutes ou des questions concrètes avant de mettre vos panneaux solaires ?

Voici les réponses aux interrogations les plus fréquentes que nous recevons sur les inconvénients du photovoltaïque, pour vous aider à y voir clair avant de lancer votre projet solaire.

Pour aller plus loin, découvrez comment dimensionner votre installation photovoltaïque avec Activ & Co.

Oui, mais la rentabilité dépend de la qualité du projet. En 2025, une installation de 3 à 6 kWc coûte entre 6 000 et 12 000 € TTC, mais elle permet d’économiser 700 à 900 € par an. Le retour sur investissement moyen se situe entre 8 et 10 ans, voire 7 ans selon la région et les habitudes de consommation. Une fois amortie, l’installation produit de l’énergie gratuite pendant encore 15 à 20 ans. Le solaire reste donc un placement long terme, plus proche d’un actif patrimonial que d’une simple dépense énergétique.

La production varie selon l’ensoleillement, mais les panneaux modernes (à haut rendement, bifaciaux, TOPCon ou HJT) produisent même par luminosité diffuse. En Nouvelle-Aquitaine, le taux de couverture reste supérieur à 70 % des besoins d’un foyer sur l’année. Pour pallier les creux, il est possible de revendre le surplus en été et d’acheter un peu d’électricité en hiver. Ceux qui veulent plus d’autonomie peuvent opter pour une batterie physique ou une batterie virtuelle, ce qui réduit fortement la dépendance aux conditions météo.

Non, c’est l’un des atouts du photovoltaïque. Les panneaux nécessitent un simple nettoyage annuel à l’eau claire pour retirer poussière ou sel marin.L’onduleur, lui, est à surveiller tous les 3 à 4 ans. Les modèles centralisés durent environ 10 à 12 ans, tandis que les micro-onduleurs tiennent jusqu’à 25 ans. Sur toute la durée de vie d’une installation (30 ans), le coût de maintenance reste inférieur à 1 000 €, soit moins de 2 % du coût total. Autrement dit : un système bien entretenu est simple, fiable et peu contraignant.

Elles restent présentes, mais beaucoup mieux encadrées. Les installateurs RGE gèrent désormais la quasi-totalité des démarches : déclaration préalable, raccordement Enedis, contrat EDF OA et demande de prime. Le délai moyen entre la signature et la mise en service est d’environ 3 à 5 mois, selon la région. Depuis 2024, les plateformes France Rénov’ et Enedis Connect permettent de suivre les dossiers en ligne, réduisant les erreurs et les retards. Ce n’est donc plus un frein, mais plutôt une formalité à anticiper.

Oui, mais pas “parfaits”. Leur fabrication consomme de l’énergie (principalement pour le silicium et le verre), mais celle-ci est compensée en 2 à 3 ans grâce à la production solaire. Sur 25 ans, un panneau produit 10 à 12 fois plus d’énergie qu’il n’en a fallu pour le fabriquer. Le taux de recyclage dépasse aujourd’hui 90 %, via la filière française Soren et l’usine Veolia de Rousset, qui valorisent le verre, l’aluminium et le silicium. Le photovoltaïque reste donc l’une des énergies les plus vertueuses sur tout son cycle de vie, surtout lorsqu’il est installé localement.